已有113年办学历史的西北大学,肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。底蕴厚重的校史,积累了丰富的校史资料和校史资源。学校实施校史文化建设工程,培育校史文化,构建学校“教育场”、“精气神”,凝聚师生力量,塑造师生品格,锻铸师生灵魂,使师生对学校的认同感和归属感不断增强,成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、模范践行者和自觉推广者。

一、工作目标和思路

1.实施校史文化建设工程,淬炼传承大学精神。师生是大学精神塑造和传承的主体力量。通过挖掘、拓展校史资源中的理想信念价值、凝聚激励价值、情感陶冶价值,使师生对校史及大学精神形成鲜活的认知,进而转化为内在的文化品位和精神动力,自觉传承大学精神、丰富大学精神,始终保持昂扬向上的精神风貌。

2.实施校史文化建设工程,增强学校文化软实力。校史积淀了大学文化的精神内容、物化样态,是一所大学区别于其他大学的文化标签,是大学文化建设的立足点和出发点。实施校史文化建设工程,对于高校正确认识自身文化的核心层次、发展根基和特色标签,不断创造出新的文化形式和文化载体,形成特色大学文化具有重要意义。

3.实施校史文化建设工程,培育和践行社会主义核心价值观。大学校史,是与国家民族命运紧密相连的育人史。校史文化是培育和践行社会主义核心价值观的丰厚滋养和有效载体。校史中形成的共同价值观,是师生成长成才的精神源泉,学校发展壮大的共同思想基础。其本身以及蕴含其中的优秀传统文化、时代精神、价值理念,是师生耳熟能详的社会主义核心价值观的生动表达。实施校史文化建设工程,着力挖掘校史资源与社会主义核心价值观的契合点,使社会主义核心价值观的培育践行更加生动具体。

二、实践方法与过程

1.搜集整理校史资料

西北大学是一所有着极强自省能力的学校。在办学史的各个时期,学校都及时总结办学经验教训,积累了丰厚的校史资料。对学校发端于陕西大学堂,后经五所学堂合并重组的历史渊源;对发源于京师大学堂速成科仕学馆的国立北平大学和国立北平师范大学、国立北洋工学院、河北省立女子师范学院、国立北平研究院在抗战时期内迁来陕,组成西北联合大学,后改为国立西北大学的历史脉络进行了清晰的梳理。

校史编研成果

20世纪80年代以来,学校制定了科学合理的校史编研规划,开展扎实的史料征集和研究整理。经过近30年探索,形成了以《西北大学史稿》《西北大学大事记》《西北大学教育理念文选》《西北大学年鉴》等为代表的“正史”视角校史,以《紫藤园夜话》等为代表的“叙事史”视角校史,和以《漫游中国大学——西北大学》《图说西北大学110年历史》等为代表的“文化”视角校史,立体式阐发校史,解读文化渊源。既保证了校史完整性、科学性和准确性,又使校史实例化、形象化、生动化,校史文化更加厚重丰满。

2.开发校史资源

校史资源是大学的宝贵财富。西北大学现址是清末建校旧址所在地。学校修葺完善校内历史遗迹,树立陕西农业学堂办学旧址纪念碑、西北联大纪念碑、校训校歌石碑,为杰出人物和先进典型塑像,以校史元素为道路广场命名,使师生在浓郁的校史氛围中浸润感知,接受教育。建成了展区面积900平方米的校史馆,用多样化的展览方式,多角度、多层面展现百年老校的沧桑巨变、杰出人物、丰硕成果和文明校园,已成为师生知校、爱校、荣校的重要课堂和学校对外交流的重要窗口。校史馆一直由学生担任讲解员。讲解校史的过程,本身就是学生不断升华境界的精神之旅。2007年庆祝建校105年之际,学校在汉中市城固县办学旧址修建了昭学励志碑,定期组织师生“重走南迁路”,感悟校史、励志成才。

重走南迁路

3.凝练大学精神

大学精神是一所大学的灵魂。实施校史文化建设工程,学校对自身的大学精神有了更加清晰的理解。学校的发展历史与中华民族的命运休戚相关,炽烈的爱国热情、远大的强国理想,始终是学校精神文化的主脉。学校百年校庆之际,明确提出将“艰苦创业 自强不息”作为学校精神。正是这种精神,始终支撑着学校虽历经坎坷却总奋然前行。

校训“公诚勤朴”直接继承了西北联大校训,由著名语言文字学家黎锦熙提出并做出阐释:“‘公诚勤朴’校风养成,盖与西北固有优良之民性风习相应。‘公’以去私,用绝党争;‘诚’者天地之道也,天行健,君子当自强不息,此足以去弱,弱源于虚,诚则实矣;夫民生在勤,勤则不匮,此足以去贫,非仅治学修业宜尔也;勤以开源,朴以节流,然朴之意又不止此,乃巧诈之反也。”学校不断丰富校训内涵,使校训始终承载着全体西大人追求国家和人民根本利益,为国家富强和民族复兴不懈奋斗的赤子情怀。

校训石碑

学校凝练出“团结、进取、民主、奉献”的校风和“勤奋、严谨、求实、创新”的学风,与学校精神、校训共同体现着学校的价值追求,是对师生的价值导向和精神训诫,激励和鞭策着西大人坚持操守,奋力前行。

4.讲好校史故事

有故事的大学才耐人寻味、令人向往。学校组织撰写的《紫藤园夜话》《图说西北大学110年历史》《学府流年》等,以人物为主体,讲述校史故事,展现在校史中开创中国高等教育基业的诸多才俊佳彦,勾沉他们不为人知的故事;与凤凰卫视联合制作的专题片《西序春秋 弦歌百年》,以人物口述校史故事全方位展现学校历史、精神传统和文化品格,使广大师生和社会各界更加直观地认识学校,深切感受校史文化的独特魅力。

讲述校史故事

传唱校歌

5.发掘先进人物

先进人物是一所大学的精神代表和价值榜样。学校涌现出了李仪祉、杨钟健、岳劼恒、侯外庐、张伯声等一批学术巨匠和献身祖国石油事业的杨拯陆、知识分子的楷模罗健夫、舍己救人的烈士郭峰、把一切献给祖国科教事业的时代先锋侯伯宇等先进典型,他们闪耀着学校精神的光辉,铸筑了学校精神的高度。学校组织撰写《西北大学学人谱》《西北大学英才谱》,分别收录办学史上的优秀教师和优秀学生的事迹,构建了学校先进人物群体;开展多样的学习宣传活动,将抽象的大学精神具象为鲜活的感人事迹,将被动教育转变为师生的自省、自知、自觉,在思想上认同,感情上共鸣,进而将大学精神内化为自己的精神内涵和道德品格。

先进人物塑像

侯伯宇先进事迹展览馆

6.开展纪念活动

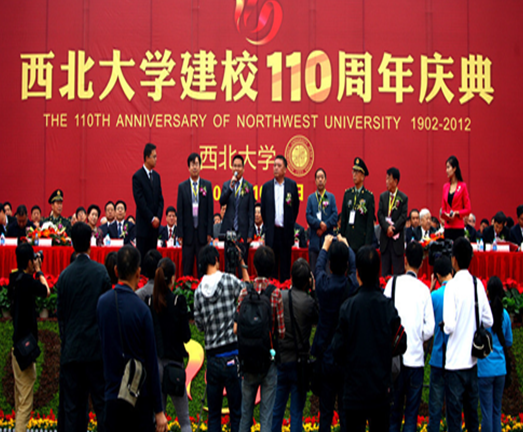

纪念活动是大学精神入脑入心的有效途径。学校以校庆为契机,全面回顾总结办学历史,凝练了大学精神,创作了校歌,完善了校史资源,凝聚了师生和校友,扩大了学校影响力。校庆典礼上,经历了校史四个时期的世纪老人王耀东深情讲述他与学校的情缘,20世纪40年代到本世纪初在校学习的7个年龄段校友代表深情表达对母校的祝愿,赢得了现场经久不息的掌声,激发了全体西大人浓厚的爱校情感和传承母校精神的使命感。

20世纪40年代至90年代以及本世纪初在校的校友在校庆典礼上祝福母校

学校发起“西北联大与中国高等教育发展论坛”,与西北联大组成高校共同梳理西北联大的历史脉络、教育思想、学术贡献,阐发中国高等教育光荣传统,传承和创新大学文化。学校把新生教育第一课、新进教职工岗前培训第一讲放在校史馆进行,每年举办校史校情知识竞赛、校歌传唱大赛、校史讲解员礼仪风采大赛等,培养文化创意意识,不断增强传承大学精神的文化自信。

三、取得成效与经验

1.爱国主义精神深入人心

全校师生继承和发扬学校爱国主义的优良传统,自觉把个人理想和国家梦想、个人价值与国家发展相结合。广大教师扎根西北,担负起了发展西北文化事业,提高西北科学水平,为开发和建设西北培养人才的重任。每年70%以上的毕业生选择在西部和基层工作。十余年来,累计有223名毕业生加入西部计划志愿者行列,37人主动前往西藏、新疆工作。2012年以来,先后有4批研究生支教团长期驻守陕西富平农村,开展义务支教,用行动传播和践行“公诚勤朴”校训。

2.社会主义核心价值观践行更加自觉

校史文化建设是塑造师生灵魂的系统工程。广大师生积极投身科技创新、志愿服务,在奉献社会中深切体悟大学精神、践行社会主义核心价值观,提升国情认知、精神意志、品德观念和能力才干。每年暑期“三下乡”,都有100余支队伍、2000余名学生奔赴祖国各地,开展义务支教、政策宣讲、社会调查、科技支农和生产实习。同学们结合所学,在深入基层广泛调研的基础上,撰写了大量调查报告和论文,形成了一批课外科技成果,在大学生创新创业大赛中崭露头角,引发了全社会对丝绸之路经济带、文化保护传承、农村基础教育等问题的高度关注。学生志愿服务组织长期面向困难群体开展活动,年均参与达万人次,志愿服务成为全校学生提升价值追求的生动过程。

3.大学文化特色更加鲜明

学校对大学文化的特色标签有了更加准确的把握,形成了具有独特个性的精神文化、制度文化、行为文化和环境文化;大学文化建设传承学校历史、体现时代精神、彰显办学特色。学校充分发挥在揭示文明发展、弘扬民族精神、推进文化交流等方面的深厚积累,建设优秀传统文化育人体系;服务文化大发展大繁荣,连续承办八届纪念轩辕黄帝系列学术活动,举办陕西文化户外大讲堂;成立丝绸之路研究院和中亚学院,为新丝绸之路建设提供智力支持。文化传承创新能力持续增强。

连续承办八届纪念轩辕黄帝学术活动

4.学校使命意识不断增强

扎根西北,既是学校的历史选择和发展根基,又是区域资源优势。学校明确了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,走质量立校、人才强校和文化兴校之路。全校师生自觉传承西大精神,丰富和拓展西大精神内涵,积聚了强大的精神力量,服务西北、建设西北,自觉适应民族、国家和人民需要的使命意识不断增强。

“西北联大与中国高等教育发展论坛”

(该成果获2015年全省高校校园文化建设优秀成果一等奖)