1990年,我复习考博,开始与恩师彭树智先生书信往来。虽然我先后在宝鸡师范学院(现宝鸡文理学院)、湛江师范学院(现岭南师范学院)和华南师范大学工作,也曾远赴美国圣约翰大学、印度尼赫鲁大学和拉脱维亚大学访学、做博士后和工作,其间转战亚美欧,搬家不下18次,但彭树智先生的22封珍贵的来信以及2份学位论文(硕士和博士)指导意见始终伴随着我,完好无损。书信中清隽秀雅的小楷笔墨、情真意切的关怀和叮嘱,令我每看一次,都会感动得热泪盈眶。

工作调动

博士毕业前夕,彭先生建议我留校,与同学李利安一起将西北大学南亚史博士点建设起来。但由于我读博期间定向宝鸡文理学院,于是先回了宝鸡文理学院,后来又南下湛江师范学院。在此期间,彭先生一再努力,想通过各种渠道使我回到西北大学中东研究所。一是通过做博士后回西大,但因同一学校专业的毕业生不能回到本校做博士后而作罢。二是通过调动回西大。在1995年1月10日的信函中,彭先生督促我争取早日回到西大,并派王铁铮老师亲赴宝鸡文理学院交涉。我南下湛江后,彭先生在信中说,虽然我选择南下湛江,但仍可作为中东所不在编的研究人员,为南亚史的建设做贡献;如果我以后情况有所变化,愿意回西大,他还要努力为我打开大门,并转抄苏东坡的诗“人生到处知何似,恰似飞鸿踏春泥,春泥偶然留指爪,鸿飞哪复计东西!”以作纪念。

北京大学和暨南大学也曾想调我过去,但也因种种原因搁浅,最后我落脚到了华南师范大学。彭先生一直牵挂、跟进我工作调动一事,并为我写推荐信。2008年经过面试、试讲、笔试等环节,我终于调到华南师范大学外国语言文化学院英语系任教。在2009年1月13日的信函中,彭先生写道:“你在华南师大通过各种程序,实属不易。我想,你会珍视此机遇,上好课,在教学岗位上站稳脚跟,开辟人生一个新天地。在科研上,又有专著和译著,可喜可佩,望百尺竿头,更进一步,结合教学,积累成果,待以时日,有更好著作问世。我远在北国,却时刻惦念着、期望着你。”在2010年1月8日的信函中,彭先生写道:“你的工作安定下来,使我久久埋在心头的石头落了地,我和王老师终于放下了心。我们相信你会在学术上因此而获得一个新的生长点,在此生根、开花、结果,创造一个新天地。”

著作出版

彭先生多次督促我出版博士学位论文,并多方联系和推荐,包括征稿推荐、出版社推荐、文库入选、申请基金等。在1994年10月12日的信函中,彭先生写道:“我已按《征稿启事》规定,写了郑重推荐意见,你可抓紧时间申请。”在1995年1月10日的信函中,彭先生写道:“学位论文应设法早日出版,时间一长,更加困难。事在人为,多多设法,宁可牺牲一些,出书价值不可以金钱计,它会发生长远效益。”

在1997年5月6日的信函中,彭先生写道:“接读函后,我即去函给三秦社齐相潼社长。我在信中说明你的书稿质量及情况,请他帮忙。如有消息,我即告诉你,以求尽快出书。”在1997年6月14日的信函中,彭先生写道:“今天收到三秦出版社的信,大意是:(1)《尼》稿未及时安排出版,不全是经费问题,主要是上级部门要压缩三秦社的出版范围,限制外国史选题;(2)因我亲自过问,社长与总编商议,决定补报此选题;(3)如选题被顺利批准,又有1万元经费补贴,社里会尽力照顾,安排出版。”在1998年4月9日的信函中,彭先生写道:“你的书稿,三秦不出版的理由是存在的,但不是绝对不能。已经如此,只好这样。所询博士文库入选很难,需要我帮忙处,望来信。”

后来,我的博士学位论文和硕士学位论文终于在1999年12月由四川人民出版社出版。硕士学位论文出版时改名为《尼赫鲁研究》,博士学位论文出版时改名为《尼赫鲁与甘地的历史交往》,并补充了一个3万多字的附录《历史交往概论》,彭先生写了一篇长序。在2000年3月6日的信函中,彭先生写道:“寄来的两本书及信函收到了。我以特别高兴和欣慰的心情,翻阅了你的两本著作。说老实话,你的著作的出版,在我看来,甚至比我的著作还多一份兴奋的心情。这是我这几年一直牵挂的事。我不仅是从已出版这两本书的角度上讲的,而是从学术史上看这两本书的。南亚研究太滞后了,既欠史著,亦少理论。望百尺竿头,更进一步!交往理论应该从哲学深化入历史了。你的《历史交往概论》虽然概括和初步,但颇使人鼓舞。我在为《帝国丛书》的序言中,已从一个角度具体化为‘文明交往’。师生关系是人类最真挚的交往关系,从你的后记中也充分体现这一点。”

学术研究

彭先生鼎力推荐我参与三秦出版社《世界十大系列丛书》的撰稿写作,包括《世界十大皇帝》中的“阿克巴大帝”,《世界十大女王》中的“章西女王”,以及《阿拉伯帝国》《莫卧儿帝国》《世界十大探险家》《印度人》,并十分关心我的科研动向,悉心指导我的学术研究。在1997年8月12日的信函中,彭先生写道:“寄来的《章西女王》及《阿克巴大帝》二稿及附函都收到了。据我所知,你是第一个交稿的作者。我从来函中得知,你经过反复修改而成此二稿的,而且字迹整齐,是认真下功夫的。这次我为慎重,约陈振昌、黄民兴及陕师大的白建才3人为分册主编,让他们为我分担改稿工作。我总想把这类普及世界史知识的工作做得更好一些,奉献给读者一些品味高和有利知识结构的书。”

在1997年9月25日的信函中,彭先生写道:“你能在每年持续发表5篇文章,说明科研生长点根深叶茂,科研意识旺盛。科研成果是科研人员的生命线,它是在科研意识促动下,在科研生长点上结出的。教学不忘科研,要双翼起飞,才能双收,学问和方法在‘结合’之中。教学科研,贵在结合,结合则两利,分离则两害。”在1997年后11月11日的信函中,彭先生写道:“《南亚研究季刊》已收到。我的序中关于‘政治交往’看法尚未展开,今后在你的研究中,可对此就‘尼’+‘甘’二人的政治交往做些具体、有创意的分析,会使此课题有新的角度,从而超越西方及印度学者。‘尼’‘甘’二人在这方面是很典型的,是政治交往中的很有价值的个案,也有现实意义。”

1999年3月,中东所要编《中东南亚研究》(论文集),彭先生来函向我约稿。在1999年3月30日的信函中,彭先生写道:“稿子已收到,即编入《中东南亚研究》。得知你已成为历史哲学所副所长,甚为欣慰。继王铁铮、肖宪、孟庆顺之后,你是第四个副所长了。望办好此所,为历史哲学创新路。《阿拉伯帝国》的兴衰,似可用历史哲学观点来写其内部与外部、政治及经济、军事及文化、社会生活和宗教诸多交往关系,使之融入历史哲学课题,与历史哲学挂钩。换一个角度,会有创新之处,不妨一试。”

在2004年6月15日的信函中,彭先生写道:“获悉你已获准去印度尼赫鲁大学进行九个月的《尼赫鲁与中国》专题研究,感到十分欣慰。这个课题很实际,有理论与现实意义,据我所知,尚无专著在国内出版;此专题也是你关于尼赫鲁研究的深入。祝顺利成行,并取得硕果!收到《圣雄甘地宗教哲学研究》(注:美国圣约翰大学博士后课题成果)一书。说实在话,看到你的科研成果面世,我比自己的著作出版还要高兴!你勤于动手,每耕耘一处,必求收获,这种勤奋加求实的科研精神,是很宝贵的。我希望在《尼赫鲁与中国》课题中,能运用一下‘文明交往’视角,从中印两种不同文明之间交往关系的深层处,试探其应用程度,看是否有新的理论发现?可翻翻《文明交往论》,结合课题实际,从国际关系上得出中国学者自己的见解,以避免目下‘跟外国人论点是从’之弊。现在国际关系研究中,‘自得之见’太少了!”

文明交往

2014年6月-2023年10月,我在拉脱维亚大学孔子学院任中方院长近10年,期间通过电话和信函与彭先生联系。在2021年11月8日写给彭先生的信函中,我汇报了这几年在孔院的工作情况,也汇报了忙里偷闲坚持甘地研究和印度研究的成果。彭先生在他的新书《印度史存稿》(中国社会科学出版社2024年5月)中以《来自波罗的海滨里加城的书信(片段)》为题附录了这封信,并附记:“劝余来鸿,情意深长,读后感到往事宛如烟云般泛浮脑际。疫情阻隔,书信迟到,不禁令人回忆起唐代元稹《酬乐天叹穷愁见寄》诗句:‘老去心情随日减,远来书信隔年闻。’人生苦短,书路漫漫。愿劝余笔耕不辍,为人类文明交往增砖添瓦、作出更大贡献。”

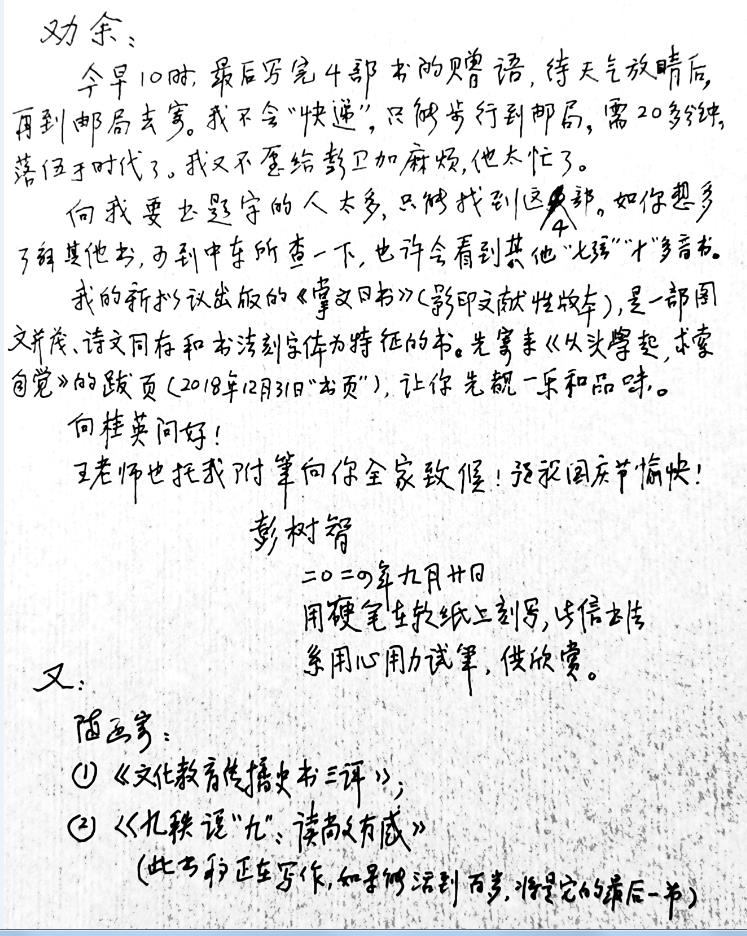

今年9月27日,我收到彭先生寄来的一封信和一大箱书,包括《人类文明交往的历史观念》、《印度史存稿》、《老学日历》、《京隐述作集》(一)《文以载道》、《京隐述作集》(二)《史以明道》,还有《自制书签》、《掌文日书》跋、《文化教育传播史书三评:旷然宜真趣,道与心相逢》、《九秩说“九”:读尚文有感》。彭先生今年93岁高龄,竟然拎着这么重一大箱子书,步行20多分钟,去邮局邮寄,令我热泪盈眶!彭先生写道:“读尚劝余《一朝中东所人,一生南亚史情》长文,深感此文反映了他是由‘历史交往’到‘文明交往’再到‘文明交往自觉’的全过程实践者和研究者。更可贵的是,他赴北欧拉脱维亚这十年成果辉煌。正如他自己在《拉脱维亚:中国语言文化传播史稿》这部长达556千字巨著序言中所说:“本书是文明交往论的践行成果”。“我有5位印度史博士研究生,只有你一人的名字是19画,我称之为‘19画生’。这与拟议中要出版的《九秩说‘九’》相通,所以把这篇列入该书。说来也巧,我的别名‘京隐’也是‘19画’,可称为‘19画师’了。‘九’为整数之极,一以贯之的师生之情谊,也是文明交往之本意啊!”

本文原载《西北大学报》第835期