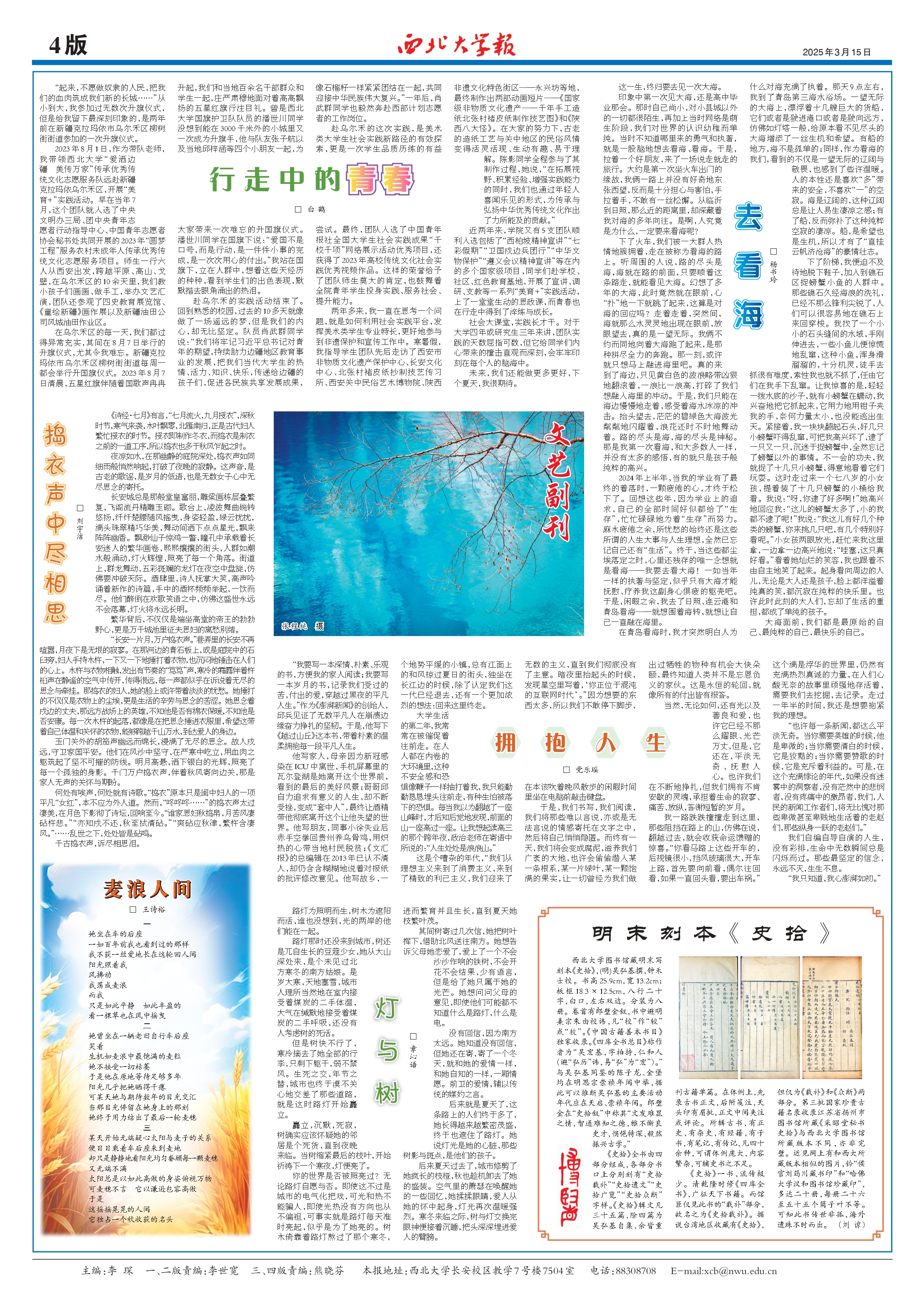

路灯为照明而生,树木为遮阳而活,谁也没想到,光的两岸的他们能在一起。

路灯那时还没来到城市,树还是兀自生长的豆蔻少女,她从大山深处来,是个未见过北方寒冬的南方姑娘。是岁大寒,天地塞雪,城市人理所当然地在室内接受着煤炭的二手体温,大气在缄默地接受着煤炭的二手呼吸,还没有人考虑树的死活。

但是树快不行了,寒冷摘去了她全部的行李,只剩下躯干,弱不禁风。生死之交,年节之替,城市也终于漠不关心地交差了那些道路,就是这时路灯开始矗立。

矗立,沉默,死寂,树确实应该怀疑她的邻居是个死货,直到夜晚来临。当树缩紧最后的枝叶,开始祈祷下一个寒夜,灯便亮了。

你的世界是否被照亮过?无论路灯自愿与否。即使这不过是城市的电气化把戏,可光和热不能骗人,即使光热没有方向也从不偏袒,可事实就是路灯每天准时亮起,似乎是为了她亮的。树木倚靠着路灯熬过了那个寒冬,进而繁育并且生长,直到夏天她枝繁叶茂。

其间树寄过几次信,她把树叶挥下,借助北风送往南方。她想告诉父母她恋爱了,爱上了一个不会沙沙作响的铁树,不会开花不会结果,少有语言,但是给了她只属于她的光芒。她想问问父母的意见,即使他们可能都不知道什么是路灯,什么是电。

没有回信,因为南方太远。她知道没有回信,但她还在寄,寄了一个冬天,就和她的爱情一样,和她自知的一样,一厢情愿。前卫的爱情,辅以传统的媒妁之言。

后来就是夏天了,这条路上的人们终于多了,她长得越来越繁密茂盛,终于也遮住了路灯。她说灯光是她的心脏,那些树影与斑点,是他们的孩子。

后来夏天过去了,城市修剪了她疯长的枝桠,秋也趁机卸去了她的盛装。空气里的萧瑟在唤醒她的一些回忆,她揉揉眼睛,爱人从她的怀中起身,灯光再次温暖强烈。寒冬来临之际,树与灯交换完眼神便接着沉睡,把头深深埋进爱人的臂膀。

注:本文原载《西北大学报》第839期